2010年09月15日

漢方の危機

写真は、和田啓十郎という人が書いた、

医界の鉄槌(いかいのてっつい)という本。

明治43年のことです。

以前も書きましたが、

明治政府は漢方を一切認めず、

西洋医のみに国家資格を与えるという決断を下しました。

漢方家は必死で運動を起こし、

医師開業試験の科目として、

漢方を残そうとしたのですが、

それも明治28年の議会で否決され、

それ以来、国による漢方の資格は一切ないまま、

今に至ります。

和田啓十郎は、

子供の頃に家族が難病に苦しみ、

どんな名医にかかっても治らなかったのが、

みすぼらしい漢方医によって、

見事に治ったのを目の当たりにし、

自分も大人になったら漢方医になろうと決心したそうです。

大人になって念願の医師免許を取ってみると、

あまりに漢方が蔑まれているので、

医師会の会合や、投書などで、

漢方の優れている点を説いてみたのですが、

邪魔されてうまくいかず、

意を決して、この本を書き、

自費出版したのです。

その中で、

いかに漢方が誤解され、捻じ曲げられているか、

どんなに素晴らしい医学であるのか、

激しく論じています。

また、西洋医学を攻撃するものではなく、

西洋医学の良いところも認めているのがフェアなところ。

ただ西洋医学のみを妄信するのはおかしいよと、

説いているのです。

この本は長く復刻を望まれていながら、

なかなか実現しませんでした。

それが今年になって、

やっと復刻したのです。

今まさに漢方は存亡の危機にあります。

一人一人の状態を診る繊細な技術を継ぐ者は少なく、

病名漢方、効能だけを頼りに出す漢方に陥りつつあります。

そんな時代に鉄槌を下すべく、

今この本が蘇ったのではないでしょうか。

そういう私も勉強不足でまだまだお話になりません。

気合いを入れて頑張らなければ、

先人達に失礼ですよね。

とりあえず、

勉強会では、この本を読み進むことになりました。

とても楽しみです。

今日は硬い内容でごめんね。

書きたかったの。

自分に言い聞かせるために。

2010年07月26日

うなぎと漢方

今日は土用の丑の日。

うなぎ屋さん大活躍の日です。

土用は夏だけでなく、

季節と季節の変わり目の、

体調を崩しやすいシーズンのことだと、

去年のブログに書いたと思います。

(この絵も去年の使いまわし)

今年はウナギについて。

ウナギは体を温めることも冷やすこともない、

平という位置にあります。

藏府の属性は「肝、腎」。

五味は「甘」。

漢方薬として使われてるかどうかは私の記憶にはありませんが、

昔の薬草辞典である『本草綱目』(ほんぞうこうもくには記載があって、

・小さいものは食用可

・大きくて水に浮くもの、頭が上を向いているものは食用不可

・背に白い斑点があり、エラがないものは食用不可

・腹に黒い斑点があるものは大毒あり

・妊婦が食べると胎児に障害をおこしやすい

・銀杏と一緒に食べてはいけない

などの注意が書かれているそうです。

(参考文献:東方栄養新書)

日本でも食用の歴史は古く、

万葉集にも

大友家持が夏痩せ予防にうなぎを食べろという歌があるそうな。

現代の研究でも

・骨粗鬆症の予防

・視力改善

・動脈硬化予防

・消炎作用

といった効果が確認されています。

なんて理屈を述べてみましたが、

そんなことよりなにより、

ウナギは美味しい!!!!!!

私も夕べは食べましたよ。

皆様はいかが?

話は変わるけど、

先ほどキリン堂の店頭で、

BAR子粋の御頭が、

小学校2年生のときの担任の先生と偶然の再会を果たされました。

いや~~~~、いいモノを見させてもらったわ。

担任の先生と会うと、

誰でもその時の顏になるもんですね。ぷぷぷ。

2010年06月21日

雨と鬱

昨日、大切な人からメールがあって、

「今日、お店に行けそう。」

なのに、なのに・・・・・・・

私は昨日は一日博多にいたんだよん。しくしく。

漢方の師匠が、

博多で講師をされるので、お供して来ました。

とてもとても有意義なお話でした。

人間は、水なしでは生きていけません。

でも、余分な水分は逆に健康の邪魔になります。

漢方では、体内に溜まった余計な水分のことを、

「痰飲」といいます。

この痰飲が精神状態に悪影響を及ぼすことは、

漢方では常識です。

余計に溜まったものがあると、

健康な気の流れは必ず妨げられるので、

なんだか鬱々してしまいます。

特に頭の中の水の流れが妨げられると、

頭重感があったり、頭痛がしたり、

眩暈や耳鳴りを感じるというケースが増えるのです。

病気じゃなくても、

雨の日はうっとおしいし、

心身ともに重だるく感じ、

ユーウツだなあと思うもの。

梅雨の間は、こういう症状の訴えがとても増えるのも、

納得ですね。

だからといって、

ここで納得するだけではお話になりません。

痰飲を溜めないためには、

ジメジメしないように注意することです。

食べ物も、

冷たい物や甘い物を摂り過ぎると

湿気を身体に閉じ込めてしまうので、

なるべく避け、

身体を温めるようにしましょう。

畳や床も、乾いた雑巾で乾拭きすると、

すっきりします。

それでも我慢できないほど、

眩暈や鬱症状、頭痛が悪化するようでしたら、

漢方薬を飲んでみて下さい。

色々な種類のものがありますので、

自分に合ったものを選ぶと良いと思います。

さて、

大切な人という意味ですが、

その人が大切なのであって、

お土産が大切ということではないので、

そこんとこ誤解しないでね。

本当ですから。

(あれ?言えば言うほどヘン・・??)

梅雨もまだまだ続きます。

気合い入れていきましょうね。

2010年06月16日

梅雨の晴れ間

せっかく写したけど、

携帯の影が・・・ま、いいか。

(これだから進歩がない)

「お天気屋」という言葉があります。

意味は違うけど、

お天気によって体調が左右されるってことは、

少なくありません。

その一つに

「気圧の変化」があります。

低気圧になると、頭が重い、痛い、ぼーっとする。

誰でも多少はありますが、

ひどい人になると頭が上がらないくらいヒドイってことも。

普通に生活してると気付きませんが、

人間の身体は外からの気圧によって、圧迫されています。

でもそれに潰されないように、

身体の中から外に向けての圧力をかけることにより、つっぱって、

バランスを保っているのです。

ですが、

低気圧になって外からの圧力が減ると、

中からちょっとだけつっぱりすぎになります。

そのせいで、

ほんの少し膨張気味になってしまいます。

つまりむくむのです。

頭の中がちょっぴりむくむせいで、

頭重感、ひどい時には偏頭痛がするのです。

ですが、人間の身体にはバランスをとろうとする働きがあるので、

しばらくすると圧力も外に合わせて低くなるので、

低気圧が続くと慣れてきて、そんなに辛くもなくなるのです。

ただ、

慣れるまではけっこうキツイ。

普段からムクミがちな人だと、

かなり辛い受難でありましょう。

これに対処するためには、

漢方薬が色々あります。

頭のムクミをとる「五苓散(ごれいさん)」

冷えを伴う場合は「五積散(ごしゃくさん)」

耳の症状があれば「苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう)」

血流が悪い人は

「桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)」を加味したり。

「当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)」という

婦人薬を使うこともあります。

この他にも、いろんな漢方薬が使われます。

梅雨時は湿度が高いので、体内の水の代謝が悪くなります。

ちょっと動くとすぐに汗が出るのですが、

それは空気がしめっていて乾きにくいためで、

代謝がいいわけではありません。

こんな時には水の取り方が難しい時期です。

当店では水の代謝をよくするために、

黒豆茶をおススメしています。

さて、話は写真に戻ります。

このタイプの紫陽花は、

実家の庭に咲いているものです。

子供の頃は、

華やかな西洋紫陽花にあこがれましたが、

大人になってみると、

この花の風情が懐かしいものです。

まるで私自身のよ(強制修了)

2010年05月14日

牛肉の効能

この絵は以前も紹介したことがあるのですが、

青い牛に乗る老子です。

牛は、昔から人間と密接に関わってくれています。

農耕に使い、乗り物にもなり、荷物を運び、そして食料にもなるのです。

最近の健康志向の中で、

「私は牛肉なんて一切食べない。」

という人がいますが、

それは大間違いです。

日本人は、もともと牛肉を日常的に食べてはいませんでした。

それが明治時代になって広まるようになり、

大正時代になると、一般に食べられるようになったのです。

肉を食べると血管が詰まって死ぬ、なんていいますが、

そもそも脳卒中で人がバタバタ死んでいたのは、

明治以前の方が相当多かったはず。

平均寿命が延びたのはいつからなのか?

昔は「人生50年」なんて言われていたじゃありませんか。

牛肉は良性のたんぱく質がたっぷり含まれており、

それは良質の、柔らかい血管のモトになってくれるのです。

牛肉のたんぱく質は、

人が体内で合成できない必須アミノ酸がそろっており、

そのアミノ酸は理想的な組み合わせの構成で、

アミノ酸スコアが100に満ちているのです。

漢方で言うと、

牛肉は温、身体を温めてくれ、

藏府では脾胃に属します。

つまり、胃腸を補い体力気力をつけてくれるのです。

また、貧血の予防にもなるし、

肉類の中では亜鉛の含有率が高いことでも知られます。

また、

牛は五行の中では「土」に属し、

その性格は大地のように緩和とされています。

もちろん食べすぎはいけませんが、

それは牛肉に限ったことではありません。

などとゴタクを並べてみたけれど、

やっぱり牛肉は美味しい。

それにつきるかも。

しかも、宮崎の牛は日本一美味しい。

宮崎牛が消えることがあるとすれば、

宮崎のみならず、

日本にとって大きな取り返しのつかない損失と考えます。

古代中国では、

牛は神聖なものとされ、

神への貢ぎ物とされました。

犠牲という字の牛偏は、これが由来です。

2010年04月01日

春は肝を病む

写真のカニさんは、

去年の夏に実家の庭で激写したもの。

「食べないで~」

と言ってるみたい。

さて、春は生き物が活動を始める季節ですが、

四月に入っていよいよ本格的な春になりましたね。

「静」の季節であった冬から動き始めると、

そろそろ疲れるのが「肝」。

肝とは肝臓のことではなくて、

漢方で言うところの

「情緒」と関係しているところ、

今風に言うと、

「自律神経」のバランスと深く関わるところです。

ウキウキ気分で

何もかもうまくいきそうな気がして、

身体も軽く動く日もあれば、

いきなりどんよりして、

どうせダメなのさ~、なんて、

「私って、躁鬱か??」

と、不安になること、ありませんか?

それはアナタだけが悪いのではなく、

季節がそうさせるのです。

だから調子が悪くて何もしたくないときは、

「春だからね~。」

と考えて、無理しないでください。

逆にやりたいことが出来そうなときは、

ガンガン挑戦してみるのも良いでしょう。

「自然のままに」

これがキーワードです。

肝は自然のままに動くと楽に感じるのです。

だから

「こうでなくては!!!」

と決め付けるのは禁物。

「これでいいのだ。」

と、バカボンパパの言葉が一番しっくりくる季節です。

さて、私のダイエットは順調です。

4キログラムやせました。

でも、スタートがひどかったんで、もうちょっと頑張るわ。

それでは、今月も元気出していきましょうね。

2010年01月29日

風邪と漢方薬

風邪を引いたときに使う漢方薬のほとんどは、

『傷寒論(しょうかんろん)』という本に載っているものです。

これは後漢~三国時代にかけて、

張仲景(ちょうちゅうけい)という人が書いたと言われているのですが、

これは傷寒(しょうかん)という病気の治療のためだけの本なのです。

傷寒とは何か?実はそれはわかっていません。

チフスとも、インフルエンザとも、マラリアとも言われています。

また、そういった病気の総称であるとも。

要するに、熱性の伝染病のことであるのは間違いありません。

感染初期の軽い症状、

寒気がして肩がこったような気がするという頃に始まり、

2~3日たったとき、

4~5日たったとき、

間違った薬を飲んでしまったとき、もっと長引いたとき、

お腹がゆるいとき、便秘したとき、

微熱があるとき、高熱がでたとき、

これが延々と続き、

113種類もの漢方薬が出てくるのです。

有名な処方では、

葛根湯(かっこんとう)、麻黄湯(まおうとう)、

小青竜湯(しょうせいりゅうとう)、桂枝湯(けいしとう)、

小柴胡湯(しょうさいことう)などなど。

さて、私も先日この風邪をひいてしまいまして、

結局のところ、治るのに1週間かかりました。

いつもはヤバイと思ったらすぐに漢方薬をのんで、

一晩で治していたのですが、

今度の風邪はしつこかった。

自分の身体ですから、色々と勉強になることは多かったですね。

一番に感じたのは、

とにかく食べてはイカンということです。

あれほど皆様には説教しておきながら、今さらなんですけど、

もともと暮れから正月にかけて食べ過ぎていました。

その悪しき習慣を断ち切ることが出来てなかった。

二日目に、もう治ったかと思って焼肉をたらふく食べた。

焼肉にはなんの罪もなく、食べ過ぎた私が悪いのです。

そこでまた、二度目の「ヤバイ」がきて、

ずるずるとリフレインの日々を送ったのです。

風邪を引いてる間、

お腹いっぱい食べると必ず悪寒がきました。

(そうなっても食べるいやしさ)

また、寒い環境の中にしばらくいると、

やはり悪寒がきました。

途中からカイロをはるようになって治ったけど。

反省すべき点は、とにかく風邪をひいたら、

食べ過ぎない!!!!これですね。

それと防寒には気を配るってのも大切。

寝るのが薬って言うけど、

仕事をほったらかして寝てられる人なんて、

いないのですから。

私はずっと漢方薬を飲んでいました。

これのいいところは、副作用による二次災害がないところです。

眠くならない、咽や口が渇くこともない、

だるくならない、咳が出ても残らない。

新薬は、とりあえず咳を止める、鼻を止める、

熱を下げる、そういうのは得意なのですが、

咳が残っていつまでも長引いたり、

治ってもちょっと元気が出なかったりすることがあります。

どちらも一長一短なので、

新薬が絶対によくないと言うわけではありません。

状況に応じて選ぶと良いと思います。

『傷寒論』は、とてもいい本で、たくさんの漢方薬を教えてくれ、

熱性の伝染病になった私達を助けてくれています。

紙のない時代のことですから、

最初は竹筒に書かれていたそうです。

張仲景さんは、よほど苦労して書いたんでしょうねえ。

世のため人のためと思って。

でも、昔は私のように食べ過ぎる人はいなかったでしょうから、

せっかくの薬の効き目を鈍らしているのかも・・・。

そこがちょっと申し訳ない。

今日は金曜日、週末です。(だよね?)

私は土曜日の午前中、もしかしたらちょっといないかも。

その後はずっとおります。

おヒマな時にはお立ち寄りください。では。

2010年01月27日

まさかの漢方 膀胱炎

お店に膀胱炎のお客様が来られたときに漢方薬を出すと

「いや、じっくり治してるヒマはなくて、

今すぐ効かなきゃ困るんですけど~~~~」

と、よく言われます。

膀胱炎は、はっきり言って辛い病気です。

おいしっこが頻繁にしたくなる!!

でも、出にくい!!

出すと痛い!!!

しかも出たあとも、ずっと残ってるようで気持ち悪い!!

しばらくしたら、またしたくなる!!

でも、出にくい・・・・

と、振り出しに戻って延々と続きます。

我慢していると、

お腹も痛くなり、血尿が出るようになり、

高熱が出て、

腎盂炎を引き起こし、

悪化すると死んでしまうことさえあるのです。

病院に行って、抗生物質を処方してもらえば、

ほとんど治るんですけどね。

でも、忙しくて病院に行けないとか、

抗生剤で副作用が出るとか、

そういうこともありますよね。

初期だったら、漢方薬で治ります。

一番よく使われるのが、

「五淋散(ごりんさん)」という薬です。

この薬は、

消炎、鎮痛、解熱、利尿などの作用により、

尿路系の炎症を鎮めてくれるものです。

また、滋養強壮作用もあるので、

体力が弱ってかかってしまったときなんて、

抗生剤よりも適していると言えるでしょう。

それと、流産防止の配慮もなされているので、

妊娠中の人でも飲めるという利点があります。

膀胱炎を繰り返す人は、

手元にいつも持っておいて、

「やば~~~~い!!」

ってな時にすぐ飲めば、その段階で治すことが出来ます。

でも、これは抗生剤と同じように、あくまでも対症療法の薬。

繰り返す人は、それなりの理由があります。

そこを解決しなければ、根本治癒とはいかないんだけどね。

今は膀胱炎といっても市民権を得ているけれど、

昔は口に出すのがちょっと恥ずかしいイメージでした。

福岡に住んでいたころのことですが、

23歳の若い友人が

「膀胱炎らしいんだけど、恥ずかしくて一人で病院に行けない」

と言うので、もう一人の友達とついて行ったことがあります。

人目につくとイヤだと言うので、

わかりにくい場所の個人医院を探して行ってみると、

普通の家みたいな小さなところで、

「泌尿器科・性病科」

と、これまた小さな看板が・・・・・。

二人は

「えっ!!こ、こ、ここ!!??」

としり込み加減になったのですが、

本人はもう腹痛も出てきていて辛いもんだから、

「我慢できん!!入る!!」

しかたないので二人で両脇をかかえながら入ったのですが、

中は畳敷きの小さな待合室のある、

とってもレトロな空間でした。

大正時代の小説に出て来るような、不思議な感じ。

幸い他には誰も来なかったので、ちょっと安心。

その後は処方された薬を飲んでいたのですが、

こじれていたのですぐには治らず、

何度か付き合わされました。

(その間、だれも他に客はなかった)

ああ、あの時に五淋散を知っていたらなあ。

遠い日の思い出です。

そうそう、その年の福岡はとても寒くて、

彼女が膀胱炎になったのも、

雪の中をたいした防寒もせずに、

営業に歩き回ったのが原因。

冷えと疲れ、これです。

最初に病院に行ったときも、雪が積もっていました。

ヤバイときには五淋散、覚えておいて下さいね。

疲れがひどい時には、

疲れをとるものを一緒に飲むと、より効果的です。

さて、今日は水曜日ですね。昨日は火曜日でした。

なんでこんなことを言うのか?

わからない人はわからくていいんです。

気にしないでください。では。

2010年01月25日

トマトと漢方

最初に言っておきたいのですが、

トマトの使われている漢方薬はありません。

ですが、中国では2000年前から栽培され、

家庭料理として不及してきました。

薬膳料理のお店で目にした方もあると思います。

東洋学的に言うと、トマトの効能は

「生津止渇(せいしんしかつ)」

簡単に言うと、水分を補充し渇きを収めるという意味です。

もともと夏野菜ですから、冷やします。

ということは、冬に食べたら身体に悪いのか?

いえいえ、そうではありません。

当然ながら、生のトマトをガツガツ食べてはいけません。

体中が冷えてしまいます。

でも、食べ方によっては冬でも身体の調子を調えてくれるんです。

胃熱をとってくれる、これです。

七草粥のときに、ちょっと書いたと思うのですが、

暮れ正月の暴飲暴食によって、胃に熱が溜まっているのを、

七草が優しく冷ましてくれるってこと、覚えてますか?

トマトには、胃熱をとり、消化を促進し、

肝の解毒を助けるという効能があるんですよ。

だから、相変わらず暴食気味でヤバイ方は、

上手にトマトを食べるといいと思います。

ただ気をつけておきたいのは、

胃弱で胃に水がポチャポチャしていそうな人には向かないってこと。

それと、未熟なトマトには、

ソラニンという毒性がある成分が含まれているので、

青いトマトは室温で完熟させてから使う方がいいみたいです。

今のシーズンは、火を通した料理をとることをおススメします。

加熱すると衰える成分があるとはいえ、

有名なリコピンは、その方が吸収しやすくなるんですよ。

有名な中国の家庭料理に

「西紅柿鶏蛋(読み方は知らない)」

という、トマトと卵の炒め料理があります。

西紅柿は、トマトのこと。鶏蛋は、卵の意味です。

作り方は、調べてください。

(私に料理のことを聞いてはイカンよ)

そうそう、

写真のトマトは、ブロガーのとらさんから頂きました。

すでに完熟なので、置いとく必要もなく、すぐに食べられます。

とらさん、有り難う。

私の胃、はっきり言って燃えてますんでとてもタイムリー。

その他にも、色々と頂き物をしております。

なかなかご紹介出来ませんが、

ちょっとだけね。

pia masaご夫妻からの、せんべい。

裕さんからの、韓国土産。

それと、ラベルだけになってしまった、

やっさんからの栗きんとん。(写真とる前に食っちまった)

とらさんからのトマトは、

ダンボールに一杯あったので、

若干は残っています。

食べたい!!という方は

くすりのキリン堂まで取りに来て下さいませ。

(配達はなし)

最後に豆知識。

生キュウリ、生人参と一緒に食べると、

ビタミンCが破壊されるので、

サラダでは一緒にしない方がいいそうです。

それでは、今週も元気だしていきましょう。

2009年12月30日

寅年に向けて

今年最後のブログなので、

やはり漢方のことを書こうと思います。

「虎」で思い出すのは「白虎湯(びゃっことう」です。

いや、ただ「虎」という字が使ってあるってだけなんですが。

白虎と聞いてピンと来るアナタ、アナタは鋭い。

白虎とは、ご存知「四神」の一人(一神?)です。

天の四方を守る神様達、

東の青龍(せいりゅう)、南の朱雀(すざく)、北の玄武(げんぶ)、

そして、西の白虎というメンバーです。

実は、それぞれにちなんだ漢方薬があるんですよ。

ご存知でしょうか?

しかも、『傷寒論』という漢方で最も古いとされている本に、

出て来るのです。

東の青龍、青龍湯という薬があります。

中国の東は海で、湿気による呼吸器系の病気が多かったそうです。

青龍湯には大小あるのですが、

いずれも湿気による呼吸器系の病気、鼻炎や喘息に使われます。

そして、これには「麻黄(マオウ)」という生薬が入っているのですが、

これは青いのです。

北の玄武、玄武湯は、

今では真武湯(しんぶとう)と呼ばれています。

これは、宋の時代の皇帝の名前とかぶったので、

名前を変更させられて真武湯になったものです。

北は寒い。アタリマエですね。

真武湯の中の附子(ぶし)という生薬は、

トリカブトが原料なのですが、

身体を温める薬。そして、色は黒。玄武の色です。

南の朱雀、朱雀湯については、実はまだはっきりしていません。

十棗湯(じゅっそうとう)という薬がそうなのではないかと言われているのですが、

確かな根拠はないのです。

でも、十棗湯に使われるナツメの色は朱雀の赤ではあります。

そして、西の白虎、白虎湯。

西は砂漠地帯です。つまり、乾燥して熱が出やすいのです。

白虎湯には石膏(せっこう)という生薬が使われています。

そう、あの鉱物の石膏ですよ。

石膏は、潤して熱を冷ますという効能があるんですよ。

色はもちろん、白なんですね~。

寅年とは直接には関係ないけれど、

四神と漢方薬のつながりを紹介してみました。

本当はもっと詳しくお話したいけど、

なにしろ30日ですから読む人も少ないだろうと。

(いや、手抜きではなく配慮と言ってほしい。違うか)

さて、皆様、今年一年わたしのブログにお付き合い頂き、

本当にありがとうございました。

来年は4日に再開の予定です。

お店の方は、元旦以外は開けてますので、

ヒマな人は遊びにいらしてね。3日以外はいる予定です。

それでは、良いお年をお迎えください。

やはり漢方のことを書こうと思います。

「虎」で思い出すのは「白虎湯(びゃっことう」です。

いや、ただ「虎」という字が使ってあるってだけなんですが。

白虎と聞いてピンと来るアナタ、アナタは鋭い。

白虎とは、ご存知「四神」の一人(一神?)です。

天の四方を守る神様達、

東の青龍(せいりゅう)、南の朱雀(すざく)、北の玄武(げんぶ)、

そして、西の白虎というメンバーです。

実は、それぞれにちなんだ漢方薬があるんですよ。

ご存知でしょうか?

しかも、『傷寒論』という漢方で最も古いとされている本に、

出て来るのです。

東の青龍、青龍湯という薬があります。

中国の東は海で、湿気による呼吸器系の病気が多かったそうです。

青龍湯には大小あるのですが、

いずれも湿気による呼吸器系の病気、鼻炎や喘息に使われます。

そして、これには「麻黄(マオウ)」という生薬が入っているのですが、

これは青いのです。

北の玄武、玄武湯は、

今では真武湯(しんぶとう)と呼ばれています。

これは、宋の時代の皇帝の名前とかぶったので、

名前を変更させられて真武湯になったものです。

北は寒い。アタリマエですね。

真武湯の中の附子(ぶし)という生薬は、

トリカブトが原料なのですが、

身体を温める薬。そして、色は黒。玄武の色です。

南の朱雀、朱雀湯については、実はまだはっきりしていません。

十棗湯(じゅっそうとう)という薬がそうなのではないかと言われているのですが、

確かな根拠はないのです。

でも、十棗湯に使われるナツメの色は朱雀の赤ではあります。

そして、西の白虎、白虎湯。

西は砂漠地帯です。つまり、乾燥して熱が出やすいのです。

白虎湯には石膏(せっこう)という生薬が使われています。

そう、あの鉱物の石膏ですよ。

石膏は、潤して熱を冷ますという効能があるんですよ。

色はもちろん、白なんですね~。

寅年とは直接には関係ないけれど、

四神と漢方薬のつながりを紹介してみました。

本当はもっと詳しくお話したいけど、

なにしろ30日ですから読む人も少ないだろうと。

(いや、手抜きではなく配慮と言ってほしい。違うか)

さて、皆様、今年一年わたしのブログにお付き合い頂き、

本当にありがとうございました。

来年は4日に再開の予定です。

お店の方は、元旦以外は開けてますので、

ヒマな人は遊びにいらしてね。3日以外はいる予定です。

それでは、良いお年をお迎えください。

2009年12月28日

お屠蘇を飲みますか?

いよいよ今年もあとわずかとなりました。

ところで皆様、お屠蘇の準備は済みましたか?

というよりも、お宅ではお正月にお屠蘇を飲みますか?

「めんんどくさいし、美味しくもないし・・」

ってなことで、廃れつつある風習なのでは????

「えっ!!お正月はビールでしょう!!!」

と言った人がいました。(カ〇〇さん、アンタよアンタ)

いや、ビールはビールでいいんだけどね、

それと比べるものではないような気がするんですけど・・。

昨年も書いたと思うのですが、

お屠蘇は「屠蘇散(とそさん)」という名前の、

れっきとした漢方薬なんです。

中国の三国時代に、華佗(かだ)という有名な漢方家が作りました。

屠蘇の「屠」は「屠殺」の「屠」、

屠蘇の「蘇」は「蘇生」の「蘇」です。

旧年の邪氣を屠り、新らしく魂を蘇らせるという意味で、

年の初めにこれを服すると、

年中の災厄を避け、福寿を招くという言われがあるのです。

日本では、嵯峨天皇が宮中の儀式として用いたのが始まりだとか。

歴史を感じますねえ。

さて、この屠蘇を作った華佗ですが、

これも以前ご紹介したように(忘れただろうなあ)

『後漢書』や『三国志』にも登場する優れた人物でして、

庶民の病を治すのに生涯を捧げたと言われています。

名声を聞いた曹操が、自分の偏頭痛の治療を命じたところ、

アッサリ治してしまったもんだから、

曹操は自分の専属医にしようとしたのですが、

庶民の治療をしたい華佗は、

それを頑なに拒んだため、処刑されてしまいました。

死ぬ前に、自分の秘伝を書き残し、牢番に托そうとしたのですが、

牢番は曹操を恐れて預かりを拒否したので、

華佗はそれを火に燃やしてしまったということです。ああ、残念。

如何ですか?お屠蘇の歴史。

命懸けで民間医療に尽くした華佗という人物の、

魂を感じられませんか?

それを知ってて飲むと、

とってもご利益がありそうな、そんな気がしませんか?

話は変わります。

先日、ちょっと風邪っぽいと書いたら、

思いのほか大勢の方からご心配を頂いてしまいました。

あの・・・全然たいしたことなくて、

あの記事を書いた夜には、

ダーリンと仕事関係の人と一緒に、

「やまちゃん」に行って、またまたタラフク食べてたし・・・。

翌日は娘を連れてデパートめぐりを・・・・。

心配してくださった皆様、申し訳ありませんでした。

そして、有り難うございました。

とても嬉しゅうございました。

てなわけで、キリンさんは、

元気満々で年を越そうとしております。

今年は新インフルエンザの騒ぎで大変でしたが、

来年はそんなことがなければいいな。

そうそう、新インフルエンザのワクチンは、

余るのが確実になってきたとニュースで見ました。

なんだかなあってカンジです。

それでは、今年ももうちょっと。

元気だしていきましょう。

2009年12月10日

黒は冬色、腎の色

ふふふふ、黒のシーズンがやって来ました。

「キリンさん、自分が黒いから勝手に決めたのでは?」

なんて言ってるアナタ、違いますよ。

漢方には五行説という理論があるのですが、

そこにちゃんと「冬は腎を大切にする季節」とされており、

その「腎」の色は「黒」と、ちゃんと書いてあるのです。

「腎」とは、腎臓も含みますがそれだけではなくて、

泌尿器系、生殖器系の臓器とその働き全般のことを言います。

つまり、体内の水の調節とホルモンのバランスにとって、

とても大切なシーズン。

生命の灯火を守る季節と言っても過言ではありません。

腎に良いと言われる食べ物を紹介しましょう。

1.海藻類 昆布、ワカメ、海苔、ひじき、もずくなど

2.発酵食品 納豆、味噌、醤油など

3.保存食品 干物、佃煮など

4。貝類 しじみ、はまぐり、あさりなど

五行で言うと、味は「鹹(塩味)」色は「黒」

わかりやすく言うと、

塩味、ミネラル、酵素を摂りましょう、ということです。

塩味、ミネラルは身体を動かすのに不可欠なのですが、

その大切な役割として、体温を作るということがあります。

寒い冬ですから、特に大切。

そして酵素ですが、これも生きていくのに必要なもの。

酵素って、生のものには含まれているのですが、

加工したものには含まれないんですよ。

でも、生の物は身体を冷やすので、冬にはよくありません。

それで発酵食品から酵素を頂こうというわけなのです。

ここで考えて頂きたい。

では、逆に摂りすぎてはイカンものは何か?

そう、生野菜、水っぽいもの、

味で言うと、水を呼ぶといわれる「甘いもの」なんです。

もっとはっきり言えば、水の摂りすぎはイカン季節なのです。

誤解しないでほしいのですが、

水分を摂らないと死んでしまいます。

ここでは摂りすぎはイカンってことを言っているのです。

ここ2~3日の宮崎日々新聞の「健康歳時記」というコラムにも載ってました。

見た人も多いと思います。

「水飲み健康法に根拠なし」って書いてありましたね。

私がずっと前から、皆さんに言ってきたことです。

水をガンガン飲むよりも、ミネラル不足の方が深刻です。

先日の勉強会では、

ミネラル不足が「うつ症状」や「不妊」の原因になると聞きました。

ちゃんと研究データも見せてもらいました。

これから年末年始にかけて、

暴飲暴食の機会がどうしても増えてきます。

心してかからねば、健康を害するモトになりかねません。

(これは自分にも言い聞かせている)

日頃から、気をつけたいものですね。

と、真面目に決めたところで、

今日も元気だしていきましょうね。

2009年12月02日

まさかの漢方 ぎっくり腰

昨日、消してしまった記事を、

気を取り直して書くことにしました。

腰痛の季節です。

えっ!!腰痛に季節なんてあるの?????

はい。腰痛は年中いつでも起りますが、特に今は出やすいんですよ。

キーワードは「むくみ」と「冷え」

忘年会などで、お酒を飲む機会が多くなっているので、

どうしても水分が身体の中に溜まり、むくみを起こしています。

当然ながら、腰も、むくんでるんです。

そして、季節は冬ですから、当然ながら冷えもあります。

この「むくみ」と「冷え」で、腰の組織や神経は圧迫されます。

そこに何かのタイミングで負荷がかかると、

ぎくっ!!!!!と来るわけなんです。

治療としては、まず「むくみ」を取ること。

もう一つの「冷え」ですが、温めればいいわけではありません。

傷めた時点で炎症を起こしているので、温めると痛みがひどくなります。

では、「冷え」の何が悪いのか?

それは、冷えることで筋肉や血管が収縮し、

血流が悪くなり、組織が栄養不良になってしまうこと。

そんな時に使える漢方薬が

「疎経活血湯(そけいかっけつとう)」です。

この薬は、むくみを取り、筋肉の緊張を緩め、

温めることなく血流をよくし、組織に栄養を運びます。

私自身、何年か前に、やっちゃったことがあります。

カイロの入った大きなカゴを持ち上げようとしたその時、

あれっ!!!!!!!!!!

こ、こ、こりゃイカン!!!!!!!!てなカンジ。

歩くのもままならんくらい、痛かった。

その日はコルセットを締め上げ、一日横になって、

この薬をガンガン飲みました。

翌日は仕事に復帰し、三日で完治しました。

けっこう身体はって、ヤクの効果を試してきております。

ちょと待って、この薬、寝違えに紹介してなかった??

とおっしゃるアナタ、その通りです。

寝違え、40肩にも使います。

やっちまった時にすぐ飲めば、早く効くんです。

ただ、疎経活血湯は根本治癒の薬ではありません。

だから、同じことを繰り返していると、再発の可能性は大です。

忘年会は楽しい催しです。私も何回か、予定が入ってます。

それは大いに楽しんでください。私もそうします。

でも、そういうシーズンだってことを忘れずに、

飲みすぎ食べすぎには注意しながら、

腰に負担をかけないように気をつけて、

なるべく温かくして過ごしたいものですね。

お薬なんて、飲まないに越したことはないのですから。

あっ、そうそう、便秘も腰痛の大敵です。心当たりのある人は、要注意。

さて、昨日はちょっくらmotyママの家に寄ってきました。

その模様はまた明日。

2009年11月12日

まさかの漢方 高熱

「熱に効く漢方薬ありませんか?」

と聞かれたら、迷わずおススメする薬があります。それは

「牛黄(ごおう)」が入っているもの。

以前にも、水戸黄門の印籠に入っていた薬として紹介しました。

牛の胆石から出来ているという貴重な薬です。

これは「開竅薬(かいきょうやく)」と呼ばれるもので、

体内に篭る邪を、道を開いて外に出してくれる働きをします。

牛黄には抗ケイレン、抗炎症、強心作用など、すぐれた効能がたくさんあります。

その中の一つが解熱効果です。

しかも、西洋薬のように、ただ熱を下げるのではなくて、

不要な熱を下げるだけですから、熱が下がりすぎることはありません。

以前、うちの息子が試験の前日に高熱を出したとき、

この薬を飲ませたところ、翌日は元気に試験を受けました。

インフルエンザの時も、飲むことが出来ます。

病院の薬との併用も、もちろん出来ます。

ただ一つだけ問題なのは、・・・高い。

高価なのです。

なにしろ牛の胆石だから、貴重なんです。

昔は秦の始皇帝も飲んだと言われる高貴薬です。

それでも、困ったときには力になってくれるので、

病気になれない私は、時々この牛黄の力を借りるのでした。

味?味は・・・・まあ、飲めばわかる。

さて、昨日の夜は、カッ達?さんと一緒に中国語を習いました。

中華料理は教えてもらえそうもありません。

だって、男性なんだもの・・・・・。

ガラガラ。(もくろみが崩れる音)

厳しい中にも優しさのある授業でしたが、

発音がね~~~。

カッ達?さんと二人で、サカリのついた猫とオットセイの声が混じったような、

なにやら情けない声を出しながら、頑張りました。(ホントにそんな声)

それについては、また詳しく書きますね。

では、今日も元気だしていきましょう。

2009年11月09日

まさかの漢方 のど風邪

前にも書いたことがあるかもしれません。

風邪の方、ずいぶん増えて来ました。

ただ寒いというだけでなく、温かい日もあったりして、

気温の変動が激しいからと思われます。

身体の方も、合わせるのに疲れちゃうんですよね。

ただでさえ、疲れてるのにね。

さて、風邪のひき初めは「葛根湯」と、今や常識のように言われています。

ところが、いくらひき初めであっても、

葛根湯では治らないどころか悪化してしまうケースがあります。

その一つが「のどが腫れてひどく痛む」そんな時です。

風邪かな?と思う間もなく、いきなり喉に来たときには、

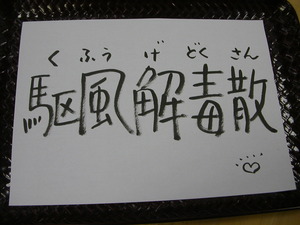

「駆風解毒散(くふうげどくさん)」をおススメしています。

葛根湯は、基本的に身体を温めて治すのですが、

強い炎症があると、それが悪化してしまうことがあります。

この駆風解毒散は、炎症(特に喉)をとる、冷やす薬です。

その他にも解毒効果があります。名前の通りですね。

初期の段階だと、1~2服で効きます。

だから、かかってから買いに来るよりは、

予備に持っておくといいでしょう。

特に風邪をひくと必ず喉にくるって方は、携帯を勧めます。

悪化したからでは、やはり時間がかかりますからね。

この薬の飲み方は、ちょっと変わっていて、

水かぬるま湯に溶かして少量ずつ口に含み、

うがいしながら飲み下すのが効果的と言われています。

ガラガラ、ごっくん、を繰り返すわけです。

「キリンさんって、いつもヘンなことばかり教えるのね。」

そう言われるかもしれませんが、

お料理だと「どうやったら美味しいか」がメインテーマであるように、

薬の場合は「どうやったら効くのか」がメインテーマですから、

味や飲み易さは二の次なんですよ。

話は変わりますが、

土曜日に来られたお客さま、

「ちょっと動悸がするのだけど、月曜日には病院に行くので、

薬を一回分ほしい」

とおっしゃるのです。

一回350円の漢方薬を勧めました。(あるんだ、そういうのが)

そしたら

「タダになりませんか?月曜日は病院で薬出してもらうんだから。」

と言われました。

スーパーの買い物袋には、果物やお菓子がいっぱい・・・。

当然、お断りしたら、買わずに帰られました。

実は、こういうことが増えてきています。

「湿布を一枚もらえませんか?家に帰ったらあるんだけど。」

「咳止めを一回分もらえませんか?家に帰ったら薬があるんだけど。」

箱を開けなければならない時は断りますが、

一回分ある時もあります。でも、

「えっ、それだけでお金とるの?」

とか

「1回でそれは高い。」

とか言われます。

それをタダであげたからって店がつぶれるわけではありません。

でも、それは社会のルールに反してるだろうと思うのですが、

皆さんはどう思われますか?

さて、雨模様の月曜日はなんとなく意気が上がりません。

そこをなんとか、元気出していきましょう。

2009年10月27日

舌は健康の鏡

体重 53,8kg

漢方では、舌を見て、その人の健康状態を調べます。

これを「舌診(ぜっしん)」と言います。

「そういえば、病院でも舌を出してって言われるわ。」

これは、喉や扁桃腺などの炎症を見ているだけなので、

漢方の舌診とは違います。

舌そのものの色や状態を見るのと、

舌についた苔、これを舌苔(ぜったい)と言うのですが、

この舌苔の状態を見て、判断するのです。

舌そのものを舌質(ぜっしつ)といいますが、

色が白っぽいと冷えがあり、赤っぽいと炎症があります。

形がぼってりして歯根という歯の痕があれば、

疲れていたり、むくみがあったりしますし、

やせていれば、栄養不足だったりします。

また舌苔ですが、

これは苔と一緒で、栄養と湿気で育ちます。

だから、育ちすぎは、水分過多、

まったくなければ栄養不良。

白いのが普通ですが、

黄色がかってくると、どこかに熱があるのです。

面白いでしょう?(え?そうでもない?)

それで何が言いたいのかと言えば、

自分の舌を毎日観察することを、おススメします。

それが健康チェックになるってことなんです。

健康なときの舌の状態を覚えておくと、

なんか調子悪いなあというときの舌の状態で、

どこが悪いのか、ある程度わかります。

ただ、何かを食べたり飲んだりすると、

舌の状態が一時的に変わるので、そんなときはアテになりません。

だから、しばらく何も飲み食いしてない時がいいと思います。

お店に来られても、

舌を見ると真っ赤なのでどうしたんだろうと思うと

「氷イチゴ、食べてきました」

なんてこともありますんで・・・・。

詳しく知りたい人には、

お店に来てくれた時に教えますね。

さて、話は変わりますが、

昨日motyママが、

フレンチブルドッグのmotyちゃんを連れてきてくれました。

で、初めて抱っこしたのですが、

いや~~~~、可愛いわ~~~~~~。

どっちかというとニャン子好きなのですが、

触るとやっぱり可愛いですね。

くださいとは言わないので、時々触らせてね~~。

2009年10月09日

漢方勉強会 発表当番

今朝の体重は55,4㎏ 変動なし。(体重計の故障か?)

今夜は漢方勉強会。私は発表当番です。

写真の『皇漢医学(こうかんいがく)』という本の中の、

「柴胡(さいこ)」という生薬(薬物)について発表します。

この本は、湯本求真(ゆもときゅうしん)という明治3年生まれの漢方家が書いた本です。

以前から、いろんな漢方家をご紹介していますが、

この人もまた変人と言えるでしょう。

湯本求真は、最初から漢方を目指していたわけではありません。

金沢医科大学(昔は医学専門学校)を卒業した、れっきとした西洋医なんです。

そのあとも開業のかたわら警察医を兼任したり、

日露戦争では従軍医として活躍し、勲章をもらったりする優秀な人でした。

それが、何故に漢方に目覚めたのか?

それは、疫痢のために長女を亡くしてしまったからです。

自分が学んだ西洋医学が娘を救えなかったという事実に、

気も狂わんばかりに悩み苦しんだ、と自分でも書いています。

その時、たまたま和田啓十郎という漢方家の本を読み、

それに感動して漢方の道へと進んだのでした。

湯本求真は、以前ご紹介した森道伯(もりどうはく)が臨床の人だったのと逆に、

研究者肌の学者でした。

粗末な家で、日に5人くらいの患者さんを診るだけで、

ひたすら研究を続け、この『皇漢医学』全3巻を、自費で出版するのです。

これが変人の道楽とは違うことは、

求真には立派なお弟子さんが大勢いたことからもわかります。

大塚敬節(おおつかけいせつ)という超有名な漢方家などは、

わざわざ高知から弟子を志願して出てきたくらいなんです。

また、中国の国民政府は、漢方医の禁止を決議したことがあるのですが、

その時に中国の漢方医は、

この『皇漢医学』を示して漢方の優れていることを説いたのです。

すごいでしょう?

それなのに、日本での漢方は、衰退の一途をたどっているのです。

これについて書くと長くなるので、また別の機会に。

では、発表で恥かかないように頑張ります。 続きを読む

2009年09月30日

私のヒーロー

今朝の体重は、55,5kgでした。0,1㎏減りました。

ブログを始めた頃、一度紹介したことがあります。

私のヒーローは、古代中国の伝説上の帝王、

「神農(しんのう)」さまです。

神農さまは、頭は牛で身体は人間なの。かっこいいでしょう?

衣服には、木の葉をまとっておられたそうですよ。

これを娘に言うと

「件(くだん)?」

と聞かれましたが、違いますから!!!!!

件とは、顏が人間で身体が牛。悪いお告げを持ってくるという

伝説の妖怪ですから、一緒にしないでね。

おっと話がそれたわ。

この人は、漢方薬のもとになる薬草を見極めて

医術のもとを築いた方と言われております。

司馬遷の『史記』によると、

「一日に、百種類の植物を味見して、70回の中毒を起こす。」

と書いてあります。身体、はってるんです。

神農さまは、この他にも、人に土地を耕して植物を育てるという、

農耕をも教えているんです。

ですから、植物の味見も、最初は食べられるものと食べられないもの、

農耕に適するもの適しないものを、

見極めるために行っており、

その中から薬として使えるものを選別していったのでしょう。

また、お互いに色んなものをやりとりする、つまり商業の基礎も教えています。

農耕、医療、商業の神様なんです。

神農さまは、300年くらい生きて、

最後には身体に毒が溜まって亡くなったんですって。ああ、惜しい人を・・・。

『史記』をはじめとした古文書の記述すべてからうかがえるのは、

神農さまの人間愛に裏打ちされた、人々への献身です。

そんな人、いるわけないじゃ~ん、って思う?

たしかに、今考えられる説としては、

神農というのは一人の人間ではなくて、

一族の話ではないかと言われています。

ある優れた一族が、人々を導いて行ったのではないかと。

それはそれで、すごい話だと私は思います。

ある一族が、何百年もかけて人間の生活の基礎を築いていくとは、

素晴らしい使命感です。

以前ちょっと紹介した森道伯(もりどうはく)先生、明治から昭和に活躍した

伝説の漢方家をおぼえておられますか?

震災やインフルエンザの時には、自分をかえりみず、

人助けに奔走した人です。

実は森道伯は、今から1000年ほど前から

土地を治める武家の出身でした。

その家の方針が変わっていて、

土地を治めるからには、人々の健康にも気遣わなければならない、

ってことで、息子の誰かが必ず医術を修め、

土地の人の病気の世話をする家系だったのです。

やはりここも、人間愛です。

そして、道伯先生は、その志を忘れずに持ち続けていたんですね~。

こんなふうに、一族が何百年も同じ意志を持ち続けるとは、

素晴らしいと感動せずにはいられません。

今の世の中に、そんな人がいるのかなあと思うと、

なんか、ちょっと寒々した気分です。

2009年09月25日

まさかの漢方 めまい

まずは今朝の体重をご報告。

56,2㎏でした。-1、2㎏です。

夕べはスポーツに行ったからねえ。

久しぶりだったので、ケガしないように休みながらでしたが。

出足好調。

さて、本題に入って「めまい」の話。

脳血管障害、脳腫瘍などの特殊な場合は除きます。

一般的な回転性のめまい、浮動性めまいについて、

たしかな原因はわかっていません。

漢方ではそのほとんどが、水毒から来ると考えています。

水毒というと「むくみ」ですよね。

なんでむくむと眩暈が??と考えられるかもしれません。

ここでいう「むくみ」とは、手足や顏ではなくて、

頭の中のむくみのことを言います。

人間の身体の6割は水分といわれますが、

頭の中にも水分がいっぱい詰まっています。

三半規管って、知ってますか?

平衡感覚をつかさどるところですね。

ここは三本の半規管という管で出来ています。

そして、この管の中はリンパ液で満たされています。

そう、このあたりのムクミなんですよ。

リンパ液は当然ながら、流れています。

これが何かの原因で少し滞りぎみになると、

平衡感覚がうまく取れなくなってしまうのです。

その原因として考えられるのは、

当然ながら水の取りすぎ、寝不足、そしてストレスです。

これによく使われる漢方薬が、

苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう)です。

よく「宵っ張りの朝寝坊の薬」と言われるのですが、

めまいを起こしやすい人に多い体質と言えるのではないでしょうか。

低血圧、起立性調節障害、良性発作性頭位眩量症、メニエル症候群など、

幅広く応用できて、よく効きます。

乗り物酔いにも応用されます。

この連休中にも、高校二年生の男の子の相談がありました。

とにかく目が回って吐き気がして(実際、吐いた)苦しんでるというお話。

お休みということもあって、明け方近くまでゲームをし、

ジュースをがぶ飲みし、お昼過ぎまで寝てたらしい。

一日で、回復しました。

このケースは、急性で早く対処できたので、早く効いたと思います。

慢性となると、こうはいきません。

でも、症状は改善されます。

めまいに悩んでる人がいたら、一度試してみる価値はありますよ。

さて、身体もちょっと軽くなったし、お仕事頑張りますか。

2009年09月14日

インフルエンザと漢方薬

昨日は福岡で、漢方薬の勉強会でした。

加味逍遙散(かみしょうようさん)という婦人薬と

衆方規矩(しゅうほうきく)という、古典の話。

それはさておき、インフルエンザの話も出ました。

「麻黄湯(まおうとう)」って、聞いたことありますか?

どうやら最近、インフルエンザに効くと宣伝されているとか。

でも、本格的な漢方専門薬局で、

「麻黄湯」を使うことはほとんどありません。

インフルエンザに効かないというのではなく、

とても効果的な側面もあるのですが、

飲むタイミングが非常に難しいからです。

体力のある健康な大人で

発熱がひどいのに布団を何枚かぶってもガタガタふるえ、

汗は全く出てなくて、

身体が激しく痛むとき、

それが麻黄湯のタイミングです。

『中医処方解説』という本の中にも

「適切に使用すれば顕著な効果がある。(通常2~3剤で)」

としながらも、

「適応を誤ると、発汗過多によるさまざまな弊害が生じ、

甚だしければ悪化をまねくので注意が必要である。

一般的な感冒などで軽々しく使うべきではない。」

と、注意をうながしており、使用上の注意としても、

「老人・子ども・虚弱者には用いてはならない」

「化膿性の疾患には禁忌」

とされています。

もしタイミング良く飲むことが出来ても、

汗が出始めたらもう飲んではダメで、他の処方に変えなければならず、

まだ残ってるし・・・なんて飲んでると、激しい動悸がしたり、

体力をひどく消耗して予後が悪くなり回復が遅れます。

では、インフルエンザに漢方薬はダメなのか?

そんなことはありません。

昨日の先生からは、

予防として飲む漢方薬の組み合わせや、

治療に使うものを教えていただきました。

森道伯という有名な漢方家は、

大正時代にインフルエンザが大流行したときには

「胃腸型」

「肺炎型」

「脳炎型」

の三つのタイプに分けて漢方薬をバンバン処方し

(貧困層には無料で施したらしい)

多くの人を助けたと言われています。

(なんでそんな話を誰も知らないのか?よくわかりませんが、

この人が無免許だったからではないでようか。

ブラックジャックみたいに。

漢方の世界では超有名な人で、弟子に有名な医師も大勢いたんだけど。)

それらをふまえた上で、

もしも高熱が出て、ガタガタふるえるようなことがあれば、

病院に行くことを私は勧めます。

それがインフルエンザがどうかという診断は、

病院にしか出来ないからです。

学校に行ってたり、お勤めしてたり、社会に参加してる以上、

きちんと診断してもらうことで、迷惑を避けなければなりません。

ただ、ちょっと鼻が出たとか、熱っぽいとか、

軽いうちに行くのは賛成できません。

重症の人の迷惑になるし、自分も重症のウイルスに感染するかもしれないので。

何度も言いますが、

どんな症状が出たらどうするか、

よく考えておくことが大切だと思います。

それには正しい知識を探して

自分自身で判断することです。

病院にもかかって漢方薬も飲む。

それも当然、大アリだと考えています。

今日は真面目なキリンさんなので、オチはありません。

では、今週も元気出して参ろうではありませぬか!!

(真面目になると、時代劇風な口調になるクセが・・)