2009年09月07日

まさかの漢方 (下痢)

脱線気味なので、たまには漢方薬のお話を・・・。

お盆に実家に帰るのは、とても楽しみなのですが、

一つだけ、とても恐怖なことがあるのです。

それは、ご馳走責め。

実家の母は悪気はないのですが、

とにかく食べ物や飲み物を出すことを、最高のもてなしと考えています。

朝からして、パン、おにぎり、味噌汁、サラダ、夕べの残り、果物、

紅茶(私はコーヒーより紅茶)、ジュース、ヤクルトが並びます。

「こんなに食べられるか~~!!!!」

と、残して(それでも普段より食べてしまう)、

「ごちそうさま」を言うと、

「美味しいものがなくて、ごめんね。」

などと、こちらに不合理な罪悪感を押し付けます。

しかしそこで負けてはいけません。

「そんなことないよ」

などと言おうものなら

「じゃあ、アイス食べる?ケーキは?水羊羹もあるよ」

昼、夜については、書くのもイヤなのでパス。

若い頃は胃腸もすこぶる丈夫で、なんとか耐えておりましたが、

去年はとうとうアウト。

ひどい下痢をしてしまいました。

もともと下痢する方ではないので、薬を用意していません。

ど、ど、どうしょう~~~~?????

お盆には色んな行事があるので、とても困りました。

そこで思い出したのが、友達のこと。

以前から色々と健康相談を受けているのですが、

彼女が下痢の漢方薬を持っているはず。

電話したら、すぐに持ってきてくれました。

持つべきものは、友達です。

それが「半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)」です。

下痢の漢方薬にも色々あるのですが、

一番一般的でよく効くのがこの薬です。

吐き気、下痢があって、胃のあたりが重い。

そんな時には深く考えないでとりあえず飲みます。

去年の私は、夜も眠れないくらいトイレに通いましたが、

翌日この薬を飲んだら、一日で回復しました。

よく下痢のときに正露丸を飲む人がいます。

正露丸の主成分は、日局クレオソート。

これは強力な殺菌防腐剤です。

注意書きには

「皮膚に付着したら、せっけんおよび湯を使って、

よく洗い流してください。」

と書いてあります。

あまり、おススメしたくないし、自分や家族は飲みません。

(だったら売るなって?そこが辛いのよ。)

とにかく、それ以来、県外に出るときには

必ずこの「半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)」を持参します。

熱はガマンすることも出来ますが、下痢はね~~~。

そうそう、精神的にデリケートでお腹にくる人は、

これに

「甘麥大棗湯(かんばくたいそうとう)」などの

気持ちを落ち着ける薬を併用すると、効果的ですよ。

漢方薬はじっくり飲む場合もおおいけど、

こんなふうに即効性があるものも多いってこと、知っておいて下さいね。

2009年08月05日

まさかの漢方 寝違え

みなさんの中には

漢方薬の常識として

「慢性的な病気を時間かけて治す」

というイメージがないでしょうか。

それも間違いではないのですが、

急性の疾患をパッと治す場合も多々あります。

ちょっと前の話になりますが、

ある漫画家さんのエッセイの中に、こんなことが書いてありました。

担当編集者と仕事の打ち合わせがあり、

待ち合わせた喫茶店に行くと、

編集さんは、背中に緑色のワニのぬいぐるみをしょっていたのだそうです。

「ど、どうしたんですか?それ・・・?」

と、恐る恐る聞くと

「夕べ寝違えまして、色々試したんですが、

これが一番具合がいいもんで・・・・。」

ひどく寝違えてしまったので、添え木代わりというか、

首を支えるものがないと、一歩も歩けないほど痛むのだとか。

漫画家さんは、本当に気の毒だなあとは思うけど、

彼がこの格好で道を歩き電車を乗り継いでここに来たと思うと、

笑いを禁じ得なかったと書いていました。

さて、この寝違えですが、漢方薬がよく効きます。

「まさか!!??寝違えに漢方薬!!??」

って言われることが多いんですけど、効くんです。

それは疎経活血湯(そけいかっけつとう)というお薬。

『万病回春』(まんびょうかいしゅん)という古い本に載っています。

痛みをやわらげ、体液や血液の循環を促し、筋肉の緊張を取ってくれます。

首だけでなく、背中の寝違えや腰痛、ギックリ腰にも効きます。

いい仕事、してくれるんですよ。

他にも「まさか、コレが漢方で治るの!!??」

ってケース、よくあります。(もちろん全てではありませんが)

困った時には是非、ご相談くださいね~。

では、今日も元気だしていきますか!!!

2009年07月27日

腹を冷やすな!!

大阪の道修町って知ってますか?

「どしょうまち」と読みます。

昔から、薬を生業とする人たちの街で、

その歴史はとても古いのですが、

今日は街の話ではありません。

昨日、その道修町にある老舗の漢方薬局の、

先生のお話を聞く機会がありました。

そこで強調されたのが

「お腹を冷やすのが万病のもと!!」ってことです。

何がお腹を冷やしているのか?

それは冷たいものを飲んだり食べたりすることが一番。

冷蔵庫のない昔でさえ

「お腹を冷やすな!!」

とよく言われました。

小学校の頃、夏休みの前の校長先生のお話は、

「水物を飲みすぎない、生ものを食べ過ぎない。」

という注意が必ず入りました。

「生冷過食」を戒める、という大事な注意です。

水飲み健康法というのがあります。

あれは、外国で生まれた健康法です。

世界の平均降水量が、年間で980ml、

日本の平均降水量が、年間で2000ml近くあり、

九州は3000mlくらいあるそうです。

そんなに雨が降り、湿度の高い地方で

乾燥した地方の人と同じように飲んでいいわけがありません。

冷たい物は、胃に負担をかけます。

外から冷たいものが入ってきたら、

胃は、その物を温めなければならないからです。

5度くらいしかないものを、体温と同じまで上げるのです。

相当なエネルギーです。

昔の人は、よく腹巻をしていました。

それは、湿気の多い日本では、

お腹に負担がかかりやすいと知っていたからです。

だから、みんな腹巻をしましょう!!!

とは言いません。(私もしないし)

でも、「生冷過食(せいれいかしょく)」については

気をつけて下さいね。

※これは、一般の人の話。激しく汗をかく仕事をしてる人、

スポーツするとき、高齢の方については、状況に応じて

適切に水分を補給する必要があります。それでも、

冷たすぎる水分は良くないので、気をつけてください。

2009年07月23日

肥満症に漢方薬??

昨日、日本漢方生薬製剤協会から回ってきた注意書きです。

肥満の解消によくつかわれるのが

「防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)」

という漢方薬です。(以前、一度ブログで説明したことあり)

「肥満の解消!!??じゃあ、私も!!」

と思う方、ちょっと待ってください。

注意書きが出るってことは、間違った使われ方による副作用が多いからなんです。

「漢方薬なのに、副作用があるの?」

そりゃあ、ありますよ。薬なんだから。

副作用というより、間違って使ったことによる当然の作用なんですが。

「防風通聖散なんて、見たことも聞いたこともない。」

と言う方も、ちょっと待ってください。

商品名を変えて出してる薬があります。

ナイシトール、コッコアポA.、コッコアポS、エバユーススリムF、ココスリム

ホノミサンイン錠、マスラックⅡ、モリカッコミン、意発、などなど

(注意書きを参照しました)

知ってる薬、ありませんか?

防風通聖散は、身体の中の余計なものを出す薬です。

ですが、誰でも飲んでいいわけではありません。

体力があって、便秘がちで、熱そうな人むきなのです。

だから、下痢気味や軟便気味の人はまずダメ。

便を出す生薬が入っているので、下痢します。

疲れがひどい人や、病後もダメ。

体力を消耗して、バテバテになります。

ひどい食欲不振を引き起こすこともあります。

下痢したり、食欲不振になると、やせるかもしれません。

でも、それでいいのでしょうか?

体重は減っても、やつれてしまいます。

漢方薬は、体質に合えば実によく効きます。

でも、合わないと効かなかったり、逆に悪くなったりします。

防風通聖散も、合えばとても効果的なんですよ。

コレステロール値が下がることもよくあります。

ただ、使い方を間違えないで慎重に使うべきなのですよ。

最初は合っていても、長く飲み続けていると、

だんだん疲れて合わなくなってくることもあります。

その時は、相談が必要です。

購入するときには、ちゃんと説明してもらってくださいね。

さて、私がこのブログを始めたわけは、

漢方のことを少しでも知ってほしいという動機です。

(いつか誰かに、思いっきりビックリされたが・・・)

今日は初心に帰れたかも~。

2009年07月17日

漢方薬と生薬

写真のビンの中身は、生薬(しょうやく)といいます。

よく耳にするのが

「高麗人参という漢方薬を飲んでます。」

というお話。

高麗人参というのは、実は漢方薬ではありません。

「えーーーーっ!!でも、今飲んでる漢方薬に人参が入ってるけど・・・。」

と言われる方、多いでしょうが、

人参は、正確には「生薬(しょうやく)」という、漢方薬を構成する一つの素材です。

生薬という素材が集まって、漢方薬という薬になるのです。

ややこしいですか?

生薬そのものにも、薬効はあります。

ただ、一つだけだと効果が偏っていたり副作用があったりします。

たとえば、トリカブトは猛毒ですが、

特定の部分を炙ったり熱を加えたりして加工し、

他の生薬と組み合わせることで毒性を消し、漢方薬として広く使われています。

有名なところでは、八味地黄丸(はちみじおうがん)や麻黄附子細辛湯(まおうぶしさいしんとう)に

入っています。

どちらも、主に年配者に使われることが多い漢方薬です。

漢方薬という、生薬の組み合わせが出来るには歴史があります。

でも、まずは生薬の薬効がどうやって発見されたかですね。

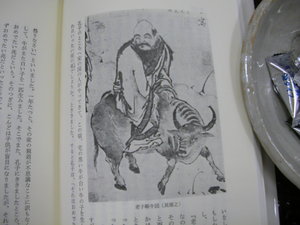

「神農(しんのう)」という伝説の神様を以前ご紹介しました。

(おぼえてないか)

頭は牛で、身体は人間で、木の葉の衣をまとっていたという人物です。

「日に百草の滋味を嘗め、一日にして七十毒に遇う」

つまり、毎日百種類の植物を味見して、一日に70回中毒にあった、ということ。

身体、はってますね~。

最後には、毒が身体にたまって死んだそうなんですが、300歳ほど生きたそうなので、

十分スーパーマンです。すごいですね。

そうやって薬草、つまり生薬の効果が知られるようになって、

それをまた組み合わせて漢方薬が出来るまで、

いろんな偉人の努力と年月が必要だったのですが、

それを語ると長くなるので、またのお話ってことで。

今日はとりあえず

生薬と漢方薬は違う、というお勉強でした。

2009年06月11日

夏風邪の漢方薬

「藿香正気湯(かっこうしょうきさん)」

冬に、一度紹介したことがあるんだけど、憶えてる人は

よほどのキリンさんフリークですね。

嘔吐下痢の薬として、紹介しました。

でも、本来は夏風邪の薬として有名なものなんです。

梅雨から夏にかけての風邪は、胃腸障害を伴うことが多く、

一般的な風邪薬や、病院でもらう抗生剤などを飲むと、

かえって下利が止まらなくなったり、

風邪の症状はなくなってもお腹の具合がずっと悪かったり、

いつまでたってもスッキリ元気になれないことが、よくあります。

藿香正気湯は、漢方で言うと

「湿困脾胃(しつこんひい)」の薬です。

湿困脾胃とは、胃腸機能の失調と、これに伴う水分の吸収、排泄障害のこと。

原因は「水」にあります。

水といっても、飲み水のことだけではありません。

梅雨で湿度が高いこと、

冷たい飲み物、果物、生ものなど、水分すべてを指すのです。

それによって胃腸が弱ったところへ、

風邪の邪がつけこんで、夏風邪となるわけです。

頭痛、発熱、下利、全身倦怠、食欲不振、

そんな症状によく効きます。

この薬に含まれている「藿香(かっこう)」は、紫蘇科の植物で、

パチョリ、またはカワミドリが使われています。

紫蘇も、入ってます。

実は、藿香、紫蘇には、抗菌作用があるのですが、そのうえ

インフルエンザウイルスを抑制する作用も報告されているんですよ。

夏風邪なんて、ひかないに限るのですが、

こんなお薬があることを知っておくと、何かの時に便利です。

今日は真面目に決めてみました。

2009年06月09日

哀愁のサイ

(彩楽さんとは、無関係です。)

巨大な動物を思い浮かべるとき、

まず、ゾウ、カバではないでしょうか。

サイって、なかなか思いつかない。

それに、ゾウ、カバは、なんとなく明るいイメージで

ご陽気なカンジがするのですが、

サイって、哀愁を感じさせます。

新聞から拾った話です。

サイには、黒サイ、白サイという種類があります。

でも、これは色とは無関係につけられた名前なんですって。

最初に白サイの説明を聞いた人が

「ワイド」を「ホワイト」と聞き間違えて、

「白サイ」にしてしまったんだそうです。

で、白がいるなら黒もいてもいい、なんてことで、

黒サイの名前もついたんですって。

人間って、いいかげんなもんです。

サイは、絶滅の危機に瀕しています。

それは何故か?

人間による乱獲です。

狙われているのは、サイの角。

これが男性強壮薬であるとか、

催淫効果があるとか、長く信じられて、

ものすごい高値で取り引きされていました。

でも、サイの角は皮膚が角質化したもので、

成分からいえばツメのようなもの。

みんな高いお金を払って、

サイのツメを煎じて飲んでいたわけ。

おそらく、ツノの形からくるイメージ先行だったのでは?

サイにすれば、いい迷惑ですよね。

ただ、漢方薬にもサイの角は「犀角(さいかく)」という名前で

清熱薬として使われています。

乱獲のせいで

こっちの材料も不足しているので、

最近は水牛の角で代用してるとか。

でも、効き目は落ちるんだそうです。

病気の人にとっても、いい迷惑。

サイは夜行性なので、昼間はおとなしくしています。

全速力だと60kmの速さなのに、

その実力を見せることは、あまりありません。

火が出ると、消す習性があるので

「森の消防士」とも呼ばれています。

何も悪いことしてないのに、

勝手な名前をつけられ、

乱獲され絶滅の危機に瀕しているサイ。

夜になったら

星を見上げて泣いているかもしれません。

2009年06月08日

漢方へようこそ

昨日、pia masaご夫妻と彩楽さんが来られて、

密かにブツの売買や貸し借りが行われました。ナイショです。

その時にショックなことが・・・・・

私がブログを始めた動機は、漢方のことを知ってほしかったからなんです。

そんな記事も書いてたはず。なのに・・・・・

「え~~~っ!!!そうだったんですか?知らなかった!!」

というわけで、初心にかえり、今日は

中国の伝説となっている漢方家をご紹介します。

写真の肖像、「孫思邈(581--682)」そん しばく

隋から唐の時代に生きた人。日本だと、聖徳太子とかぶる頃でしょうか。

百年以上生きて、羽化登仙した、つまり、羽根が生えて仙人になったと言われています。

そこだけ聞くと、うそやろ~~~ってカンジなんですが、

まあ、仙人はあり得んと私も思うのですが、

立派な医学全書を残しているんですよ。これは本当。

『千金方(せんきんほう)』といって、30巻からなる全集です。

『千金方』という名前は、

人の命は千金にかえがたいほど大切、ということから名づけられたものです。

これも、孫が助けた竜からもらった竜宮の秘法が入っている、なんて

伝説もあるのですが、本の内容は確かなものなんです。

私が、すごいな~~と思う点は三つ。

その一、 まず、婦人科から始まり、次は小児科のことが書いてある。男性はその後。

「女性、子供の疾患の予防と看護が、根本を尊ぶこと」と言っています。

つまり、女性、子供をとても大切に考えている人だったんです。

不妊についても、女性だけが原因でなく、男性不妊のことも載っています。

その二、 医師のモラルについて、ただしています。

貧富、貴賎の差別なく、全身全霊を込めて臨むように。

また、社会的責任を持つように、など。今に通じる心得です。

その三、 食養生を最高の治療と考えています。

この人は「薬王」と言われるほど薬に精通しており、

薬物学については多大な貢献をしています。にもかかわらず、

めったに薬を飲むものではない。養生は薬に優る、と言っているのです。

当時の皇帝から、召抱えるという話が何度あっても断り続け、庶民の治療に没頭したとか。

立派だ・・・・・。

仙人になったと伝説になるのも、わかるような気がします。

2009年04月27日

漢方の古典に学ぶこと

写真の本は『傷寒論(しょうかんろん)』といいます。

中国で出版されたものなので、中国語で書かれています。

読めるのかって?

「読めません!!!」

辞書と格闘しながら、意味が取れるかなあ~~~って程度・・・。

これを読めるとは言わないのだ。

これは約1800年前の、後漢の時代のころ、

張仲景(ちょうちゅうけい)という人が著したと言われています。

漢方を勉強する人のバイブルとも言われます。

この本の面白いところは色々あるのですが。

その一つは序文にあります。

なんと、世の中の乱れ、医療者の腐敗、人々の飽食を憂いているのです!!

「本当の養生を考えもせずに、口に美味しいものばかり食べやがって!!」

みたいな。

現代と一緒じゃん。人間って、進歩がないのね。

今、豚インフルエンザの流行が危惧されています。

由々しきことであります。

でも、こんな時こそ冷静さが必要。

ちょっと前の新聞にも書いてありました。

「大流行がおこると、誰もが道端でばたばた倒れて死んでしまうような

そんな間違ったイメージを持っている人が大勢いるが、それはあり得ない。」

「健常者が感染したばあい、症状はツライかもしれないが、

たとえ特効薬がなくて、薬を飲まなくても、いずれ治る。」

「大切なのは、免疫力の低い高齢者や赤ちゃんなどに感染させないこと。

死亡するとしたら、そういう人達が中心だから。」

一番大切なのは、自分が健康でいることなのでは?

規則正しい生活をこころがけ、バランスのとれた食事をするのが基本です。

こんな時こそ、自分の生活を見直すチャンスなのではないでしょうか。

2009年04月20日

漢方勉強会

小太郎漢方製薬って会社、知ってますか?

知ってる人は知ってるけど、知らない人はまったく知らない。

(あたりまえだよ)

昨日、福岡で小太郎漢方の勉強会がありました。

メーカーが主催する勉強会って、手前味噌的なものが多いんです。

「うちの、この商品はゼッタイ!!」

みたいな・・・・。疲れます。最近は避けてます。

私がこの会社の勉強会に行く理由は、会社の宣伝がないところ。

あっても10分くらいで、

4時間びっちり漢方薬の勉強なのですよ!!!

小太郎漢方は、医療用漢方薬のパイオニアとしても有名です。

明治維新のとき、政府は西洋薬以外には資格やお墨付きを与えない!!

という決定を下し、病院で漢方薬を出されることはなくなりました。

それはなんと、昭和67年まで続くのです。

昭和67年に、初めて医療用として漢方薬を認めさせたのが

小太郎製薬なんですよ。

商売ではなく「漢方の良さを認めてほしい!!」

という熱意が実を結んだんですね。

でも、商売は下手です。だから、みなさん、ご存知ないわけですよね。

CMしないし、アピールもしないし。

知名度は低いけど、そんな会社が作ってるから

よく効くんです。それが一番と思って、私は使っています。

さて、昨日は何人かで車に乗り合わせて行ったんですけど、

高速を走って思ったのは、

軽自動車がとても多かったってことです。

しかも、120kmくらいのスピードでとばしてます。

走るなとは言いませんが(私の愛車も軽だし)

あんまり飛ばすのはどうかなあ。

ちょっと怖かったです。

さて、知識を蓄え、英気を養ったってことで

張り切って頑張ります!!!!

2009年04月09日

春とストレス

『黄帝内経』という漢方の本に

「春の養生はのびのびすること」と書いてあります。

以前も紹介しましたよね?

私もブログ上で「のびのび、楽しく」と働きかけてきたと思います。

何故か?それは、春はストレスの季節でもあるからです。

漢方では、春は「肝」の季節。

そして、春に起こりやすい感情は「怒」なのです。

肝(かん、と読む。きもではない。)は、肝臓だけではありません。

「肝は疏泄をつかさどる」といって、

身体の気の流れをコントロールする役目があります。

冬にはゆるやかだった身体の流れを、

発生の春にはどんどんスピードアップする必要があるのです。

肝は、解毒もしなければなりません。

今、あなたの肝は一生懸命なのです。

その流れをストップされることを肝はとても嫌います。

だから、そんな時に、「怒」とくるのです。

春に自分のペースを乱されたり、思うようにコトがはかどらなかったり、

理不尽なことに出会うと、

他のシーズンよりも

「怒」にとらわれがちになります。

だから、なるべく自分を押さえつけず、

ストレスのかからない生活をしよう!!というのが養生なのです。

でも、生活してると、なかなかそうはいきません。

だから、なるべく毒は吐いてください。

「悪口はイカン」なんて言ってないで、

思いのたけを吐露することです。

ただ、ゼッタイに注意してほしいのは、相手を選ぶこと。

「ここだけの話」に出来る友達をおススメします。

それが無理なら、カラオケでもいいし。

大声を出すというのは

精神的デトックスにとてもいいのです。

海に向かって叫ぶとか。

「〇〇のバカヤロー!!!このヤロー!!タコ!!」

あっ、ちょっと感情入りました・・・。スミマセン・・・。

気の向かない誘いは極力断る、イヤな場所には行かない、

など、逃げることも必要です。

逆に、行きたいところに行く、会いたい人に会う、とかね。

キリンさんに会いに来るとか・・・。(誰も来んかったりして)

とにかく、気持ちの良い季節なのですから

気持ち良くいきたいものですね。

2009年04月08日

水戸黄門の印籠

皆さまご存知

「控えおろう~~~!!これが目に入らぬか!!」

の、印籠です。

知らない人はいないくらい。

では、この印籠の中に何が入っていたのか?

ご存知ですか?

それは、漢方薬だと言われています。

もともとこの印籠というもの、その字の通り印鑑入れでした。

ヨーロッパ、中国から伝わってきたそうです。

それが、戦国時代あたりから、武士が薬を入れるようになり、

それがあたりまえになってきたのだそうです。

では、水戸黄門様は、何の薬を入れていたのか?

どうやらそれはトップシークレット、公儀の機密事項だったために

正確なところはわかりません。

ですが、きっと入っていたであろうと言われているのが

「牛黄(ごおう)」という薬です。

「牛黄」は牛の胆石から出来ています。

ゲッ!!と思うかもしれませんが、

これがスゴイんです。

高血圧、高熱、激しい動悸、卒中、すべての発作に使えます。

韓国ドラマの中で、高血圧のおばあさんが怒り心頭!!って時に

ぶったおれたのですが、

「清心丸(せいしんがん)を買って来い!!」

と周りが騒いでました。

この清心丸は、牛黄の薬です。

牛黄は漢方では「開竅薬(かいきょうやく)」という部類に属します。

開竅というのは、邪氣がう~っと詰まったとき、

その邪氣が出て行くための道を開く、という意味です。

心竅(しんきょう)を開くので、強心薬としても使われています。

「救心」って、知ってますか?

あれにも入っているんですよ。量は少ないけど。

他に有名なところでは「感応丸」という薬があり

印籠の中の薬はこれかも?という説もあります。

これには「麝香(じゃこう)」という薬も入っていて

こちらには、う~っと詰まったストレスを出すための

道を開くという薬効があります。

昔は救急病院もなかったので、

こういった薬は重宝されたんでしょうねえ。

こんなに素晴らしいお薬ですが、欠点が一つ。

それは、高価なんですよ・・・・・。

昔も、庶民にはなかなか手が届かなかったと思いますよ。

でも、旅行に行く時などのお守りには最適です。

ひどく疲れた時も、元気が出ます。

さすが、水戸黄門の秘薬です。

見たい!!とおっしゃるかたは、是非どうぞ。

見るのはタダですから。

印籠も、置いてます。(非売品)

2009年03月04日

温故知新

写真は、江戸時代の漢方の本です。

「井戸に入ってガスにやられた時」

「煙にまかれて死に掛けた時」

「河豚にあたった時」

なんてのが載っていて、さすが江戸時代!!

昔は水道なんてなくて、井戸でしたから。

古い井戸に入る時には、鳥の羽をまず落としてみて、

くるくる落ちていけばいいが、フワフワしてる時には

入るな!!なんて知恵も書いてあります。

全部を通して読んでみてわかることは

「感染症が多いこと」

「子供の病気が多いこと」

「お産の前後の病気が多いこと」

今の時代って、ほんとうに清潔になってるとわかります。

でも、逆に昔の方が、真剣でもあります。

いろんなケースを想定して、

いろんな対処方法を考えてあります。

「ほほう~!!」

と新しい発見もたくさんあります。

ちなみに本の名前は『衆方規矩(しゅうほうきく)』

書いた人は曲直瀬道三(1507--1594)ですが、

弟子がまとめたものと言われています。

2009年02月04日

牛頭のヒーロー

陰陽道でいえば、昨日の節分が大晦日、

立春の今日からが新年です。(hinakoroさんのパクリ)

ということは、今日からが丑年です!!

てなわけで、私の大好きな漢方の神様をご紹介します。

頭が牛、身体は人間、木の葉の衣をまとい腰蓑をつけている、

「神農(しんのう)」様です!!

神農様は、伝説上の中国の王様なのですが

漢方薬に使う「生薬(薬草)」を初めて見分けた王様なのです。

その見分け方がすごくって、

「日に百草の滋味を嘗め、一日にして七十毒に遇う」

つまり、一日に百種類の草や木の実、根っこなどを味見してみて

70回は中毒にあっていた、というものです。

自分の身体で実験していたわけですね。すごい!!!

最後は毒が身体に溜まって亡くなったそうですが、

享年120歳とも300歳とも言われているのです。

これまたすごい!!

神農様は、それ以外にも、

国民に農耕を教えたり、商いの元を築いたりしています。

(写真の絵は、鋤を使って耕しているところ)

ですから、薬の神様である他にも、

農業の神様、商売の神様、それに任侠の神様としても祭られているのですよ!!

不思議なお方です。

私は秘かに、神農様は宇宙人ではなかったのか?と疑っています。

遠い宇宙の彼方からやってきて、古代中国の文明、というか

人民の生活を豊かにすることを教えてくれた方・・・。

なんだか、素敵でしょ?

漢方の世界には、面白い話がいっぱいあるんですよ。

2009年01月28日

嘔吐下痢

インフルエンザもさることながら、

感染性胃腸型感冒、お腹にくる風邪、嘔吐下痢症が流行っています。

うちでよくお出しするのが

「藿香正気湯(かっこうしょうきさん)」です。

これは夏風邪の薬として有名なのですが、

実は嘔吐や下利などの胃腸障害を伴う風邪によく効くのです。

夏の風邪って、お腹にくることが多いでしょう?

それを考えれば、うなずけます。

病院に行くと、抗生剤が出されます。

でも、抗生剤は胃腸障害という副作用を起こしやすいので、

胃腸薬や整腸剤を一緒に処方されます。

それではなかなかスッキリ治りません。

この処方、一度お試し下さい。

「うそ!と思うほど効いた。」

とよく言われます。

さて、この嘔吐下痢で注意したいのは

ご存知の脱水症状です。

ポカリなどをお湯で倍に薄めて飲むといいと思います。

ジュース、コーラ、コーヒー、お茶などはご法度です。

食事は、無理に摂るべきではありません。

消化の良いものを少量、あるいは食べなくでも大丈夫です。

アイスクリームやプリンを消化が良いと勘違いしてる人も多いので、

ご注意ください。「冷たい」というだけでもアウトです。

治りかけても、消耗していますので、他の病気が入りやすくなってます。

予後に十分気をつけて下さいね。

2009年01月21日

麻黄湯

「麻黄湯(まおうとう)」という漢方薬、ご存知ですか?

最近、インフルエンザに病院でよく出されています。

タミフル耐性ウイルスが多発しているせいもあるかもしれません。

この薬、よく効きます。でも、誰でも飲めるわけではありません。要注意なのです。

麻黄湯は葛根湯と同じく『傷寒論』という古い古い中国の漢方の本に載っています。

ポイントは

1.悪寒

2.汗が出ない

3.初期、せいぜい二日目まで

4.体力がある、胃腸障害がない

発熱は、あってもなくても良いのです。

絶対に注意すべき、欠かせない点は、汗をかいてないということと、

体力があるということです。

麻黄湯は、実は、早く熱を上げて汗を出し、

治るまでのスピードアップをはかる薬なのです。

ターボエンジンの搭載は、

弱った身体には負担になるので、

かえって汗が出てとまらなくなったり

胃腸障害を起こしたりするのです。

それと、いつまでもダラダラ飲む薬ではありません。

最初は効いたと思っても、

一日か、せいぜい二日でやめるべきです。

その後は、体力回復をはかるタイプの薬にチェンジしましょう。

漢方薬は身体に優しいものばかりではありません。

使い方によっては、毒になることもあるのです。

2009年01月09日

みかんと漢方

この季節、欠かせないのが「みかん」です。

漢方薬に使われるのは、皮の部分で「陳皮(ちんぴ)」といいます。

これは「行気薬(こうきやく)」といって、「気」の巡りを良くする効果があります。

「気」というのは、何かを動かす力です。

陳皮は特に、胃腸の働きや呼吸器系の働きを良くしてくれるんです。

だけど、皮なんか食べないよって?

ところが、行気薬というのは、その香りが一役かってくれるんです。

だから、みかんを食べる時には、その香りをしっかり味わってください。

皮をジャムにしても良いと思うのですが、農薬をきれいに洗い流す必要があります。

なんといっても季節のものですから、クンクンしながら楽しく食べて下さい。

ただ、最近は改良されて糖分が多いので、

食べ過ぎると、お腹にもノドにも反って障ることになります。

当店では、キンカンを酵素に漬けて食べることをおススメしています。

(ちょっとCM入りました。)

2008年12月29日

丑年にむけて

来年は丑年です。

この絵は「青い牛に乗った老子」です。

大昔の中国では、牛はとても価値が高く、また生活に密着した生き物でした。

農耕に使える、乗り物になる、荷物を運べる、食べられる、

それに、亀甲文字が書かれたのは、亀の甲羅と、牛の骨でした。

死してなお役に立つ!!

また、神に捧げる大切な貢物でもありました。

「犠牲」という字が牛偏なのは、そこからきています。

漢方の伝説上のヒーローに「神農」という王様がいます。

この人は頭が牛なんです。

神農は大好きなので、またあらためてお話しますね。

この頃は暗いニュースばかりで滅入りますが、

来年は牛のように価値のある一年であることを祈ります。

今年のブログは今日でおしまい。(お店は31日までだが。)

お付き合い有り難うございました。

来年は5日に更新の予定です。

年が明けたら、お屠蘇で新しく蘇りましょう。

それでは皆様、良いお年をお迎え下さいませ。

2008年12月25日

華陀(かだ)

今日はヒマなので(いいのか?それで。)

「お屠蘇」を発明した華陀(かだ)のご紹介を。

華陀は漢方家ならだれでも知っている、大昔のヒーローです。

いろんな処を旅して多くの民衆の命を救い、人気絶大だったのです。

ところが、「魏」の国の曹操に召しだされて、頭痛を治したのがマチガイ。

曹操は、華陀に、自分専属の医師になれと迫ったのです。

ところが華陀は、民の医師でありたいと考え、迎えに来られても、

ウソをついたりして断っていました。

それでとうとう捕らえられて、処刑されてしまったのです。

最後に獄中で記した漢方の秘伝を、牢番に預かってくれと頼んだのですが、

牢番は曹操に咎められるのを恐れて断ったので、

華陀はそれを燃やしてしまい、残念ながら後世に伝わりませんでした。ああ、残念。

華陀が得意としていたのは、なんと、全身麻酔による手術!!

そして、心理学にも長けていて、

ある国の王様を治すのに、薬を使わず、ただ激怒させるだけで全快させたという

逸話もあります。

また気孔術の体操というべき「導引(どういん)」の

「五禽戯(ごきんぎ)」(虎、鹿、猿、熊、鳥の動きをまねたもの)の考案者でもあります。

鍼灸師としても、あれこれやたら針をささなくても、

シンプルな配穴でスパッと効かせたと言われています。

かっこいいでしょう?三国志にも載ってるんですよ。

こういう人が作った「お屠蘇」だと思うと、

よけい効きそうですよね。

2008年12月25日

お屠蘇の準備

気が早い?まあ、そうおっしゃらずに。

お屠蘇の「屠」の字は「屠殺(とさつ)」の「屠」

お屠蘇の「蘇」の字は「蘇生(そせい)」の「蘇」

旧い邪氣にまみれた自分を葬り去って、

新しい魂をよみがえらせる、という意味が込められた、

れっきとした漢方薬です。

効能は「年の初めにこれを飲むと、

年中の災厄を避け、福寿を招く。」

中国の三国時代に「華陀(かだ)」という

有名な漢方医が作ったといわれています。

それが嵯峨天皇の頃の日本に伝わって、

宮中の儀式として用いられ、ひろまっていったそうですよ。

意味もわからず飲むよりも、それを知って飲む方が、

効きそうな気がしませんか?

いつも年末になると売り切れてしまうので、

購入される方は最寄りのお店でお早めに!